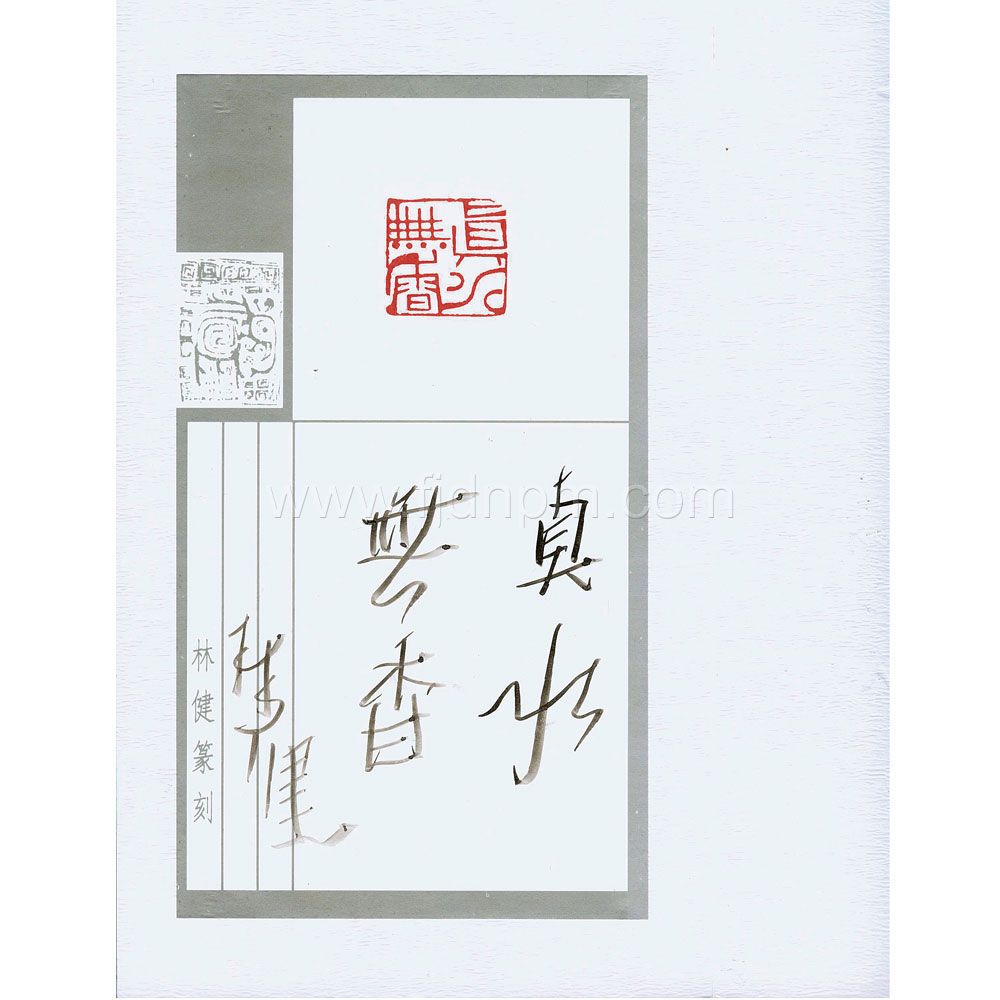

| 拍品號碼 | 0901 |

| 拍品作者 | 林健刻 |

| 拍品名稱 | 林健刻 馬背石古獸鈕方章 |

| 拍品材質 | 馬背石 |

| 拍品規格 | 6×3×3cm |

| 估價(元) | 28,000~30,000 |

| 成交(元) | 51,750 |

| 拍賣場次 | 當代金石篆刻專場 |

| 主辦單位 | 福建東南拍賣有限公司 |

| 拍賣日期 | 2013年10月28日 |

印文:真水無香

邊款:林健刻。

附:原作證明書

林健 1942年生於福州,字力帆,系福州畫院畫師。曾師事沈覲壽、陳子奮兩先生。致力研討秦漢篆隸,能融於刻印之中。因而在篆刻這方面有很大的成就,潛心於鄧石如、趙之謙、吳昌碩、黃牧甫、齊白石、陳子奮諸家篆法,然后用以上諸家的篆法臨寫三代兩漢篆隸文字,反過來又用三代兩漢篆隸文字的特色去臨寫以上諸家篆隸文字,將這種雙向對流的思維方式反復提煉、使之升華,并用於篆書、篆刻的創作,從中追求雄勁奇肆的風格。作品風格雄渾豪放,跌宕多姿。出版有《篆刻字匯》、《補硯齋書法篆刻》。

漫說文人的石與印

文/賀毅楠

論及印石與文人們的關系,大約要從王冕說起。黃質《古印概論》載:“會稽王冕,自號煮石山農,創用青田花乳,刻成印章。”其實,文人與印石的交集,可以上溯到朱熹弟子黃幹的一首詩:“石為文多招斧鑿,寺因野燒轉瑩煌。世間榮辱不足較,日暮天寒山路長。”這是典籍所載最早的一首詠壽山石的詩。只不過,那時候壽山石還沒有成為文人案頭的珍寶,黃幹那首詩也只是有感而發,借物抒情,未必是對壽山石本身有什么感情。

王冕玩的不是壽山石,但他是第一個將石材引入印材的人。以石入印,以刀攻石為后來四大印石的橫空出世創造了前提,也開啟了品石論印的賞玩之風。印石自被發現以來,就具有了與其他靈石不盡相同的品性。它不僅可欣賞、可玩味、可陳設,更可把玩、可摩挲、可雕琢。隨意地拿起刻刀,游走于石上,聽著那金石交錯的清脆聲響,在石上留下自己的精神、自己的印跡。這時候,人已不僅僅是石頭的旁觀者,而同時擁有了創造者的身份。從石對人單方面的述說,到人與石交互性的“對話”,文人在這其中收獲到的無以言表的精神滿足感,參差可知。

文人與印石結緣的形式,無非兩種。其一是對石頭材質本身的欣賞,此專場中高野侯為方節廠刻螭虎鈕對章邊款中寫道“節廠吾兄出佳石索刻”,即為作證。清代學者高兆、毛奇齡所寫前后《觀石錄》,被后世玩石者奉為圭臬。兩篇文章都以華麗粲然的文采,對自己和友人所藏之石進行了詳盡的描摹,令我們在兩百多年后的今日,仍舊可以通過那些詞句想象那些被古人稱為“神品”之石的風采神韻。另一種令文人與印石結緣的方式,就是篆刻了。從明清三百年流派印藝術高峰中可以推測,這種結緣方式不限于地域,流傳更廣,故事也更多。只愛石頭的人未必懂得篆刻,但是精于篆刻的人卻很難不對石頭有感情——那一刀一劃游走于不同石種之間的微妙分別,若非親自經歷,很難理解。只不過篆刻作為一門藝術形式已經有了獨立的生命,而作為介質的印材常常為人們忽略。然而,倘若稍加留心,篆刻家與石頭之間那未曾言表的情結,便不難察覺。